Muito óleo, pouca garantia: os perrengues para manter um carro nos anos 60

QUATRO RODAS voltou no tempo e analisou os planos de manutenção de modelos vendidos há seis décadas. Eles previam até reaperto de chassi

Nos tempos atuais, ninguém precisa de muito para passar anos com um mesmo carro sem que ele apresente defeitos. Basta fazer a manutenção preventiva. Sorte nossa. Décadas atrás a situação era completamente diferente.

Testes publicados em QUATRO RODAS entre 1960 e 1970 mostram bem a dificuldade e a complexidade para manter um carro em ordem, mesmo que eles fossem muito mais simples que os modelos recentes.

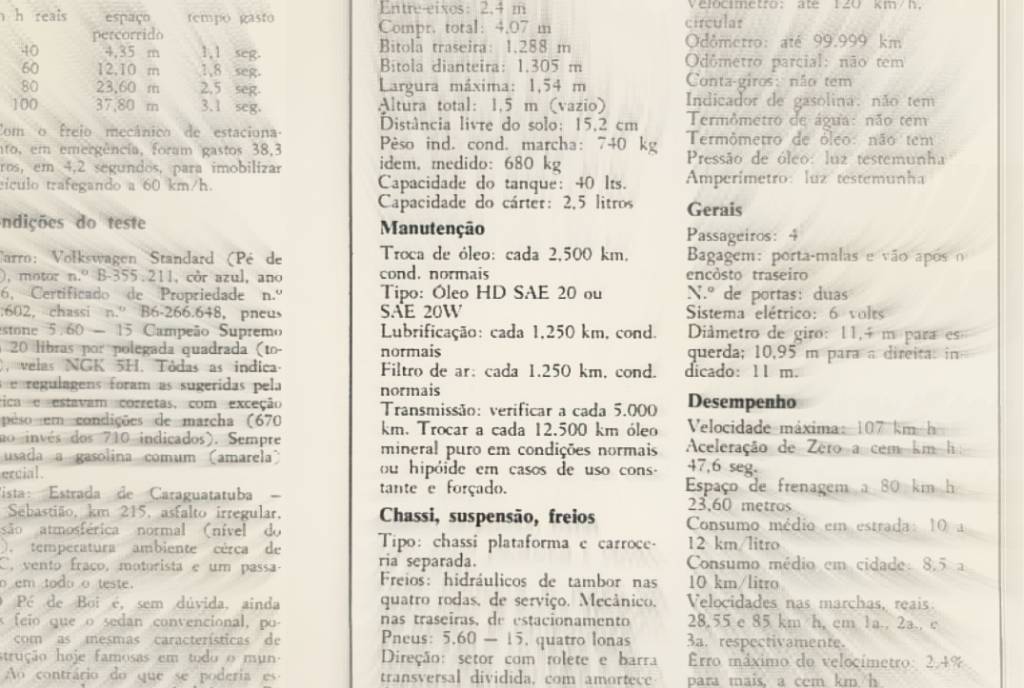

O Fusca Pé de Boi é a prova disso. Não tinha cromados, setas, lavador do para-brisa ou indicador do nível do combustível. Mas o motor 1.200 boxer de 36 cv (SAE) exigia troca do óleo a cada 2.500 km em condições normais. O intervalo seria ainda menor em uso severo.

Enquanto o óleo do motor poderia ser SAE 20 ou SAE 20W, sempre mineral, o câmbio (que deveria ter seu lubrificante trocado a cada 12.500 km) poderia receber um simples óleo mineral ou óleo para engrenagens hipóides, caso o uso fosse mais severo.

E mesmo em condições normais, o filtro de ar deveria ser limpo a cada 1.250 km, mesmo intervalo da lubrificação do chassi. Sim, do chassi.

“Na época em que os carros tinham carroceria separada do chassi, era fundamental engraxar alguns pontos do chassi, como terminais da suspensão e molas, e em alguns casos reapertar a carroceria”, conta Felipe Bitu, especialista em carros antigos e colaborador de QUATRO RODAS.

A função ia além de garantir o rodar macio, mas também vedava os componentes da entrada de poeira e água.

O teste do Toyota Bandeirante em maio de 1964 trazia a recomendação de reaperto da carroceria após os primeiros 1.000 km – culpa da vibração do motor OM-324 fornecido pela Mercedes. E todos os fluidos e óleos de transmissão, diferencial e motor deveriam ser trocados após os primeiros 500 km.

Como a precisão na fabricação dos componentes internos não era grande, essa era uma forma de evitar problemas com limalha de metais durante o amaciamento do motor, que durava 2.000 km no caso do Bandeirante.

Além disso, o tipo de óleo usado na época era mineral e monoviscoso. Além de menor durabilidade, ficava ainda mais viscoso no frio, assemelhando-se a uma graxa.

Esperar o motor esquentar antes de sair da garagem era fundamental não só para os componentes internos do motor dilatarem (lembre-se da imprecisão na fabricação), como também para o óleo afinar e não estourar os retentores de óleo.

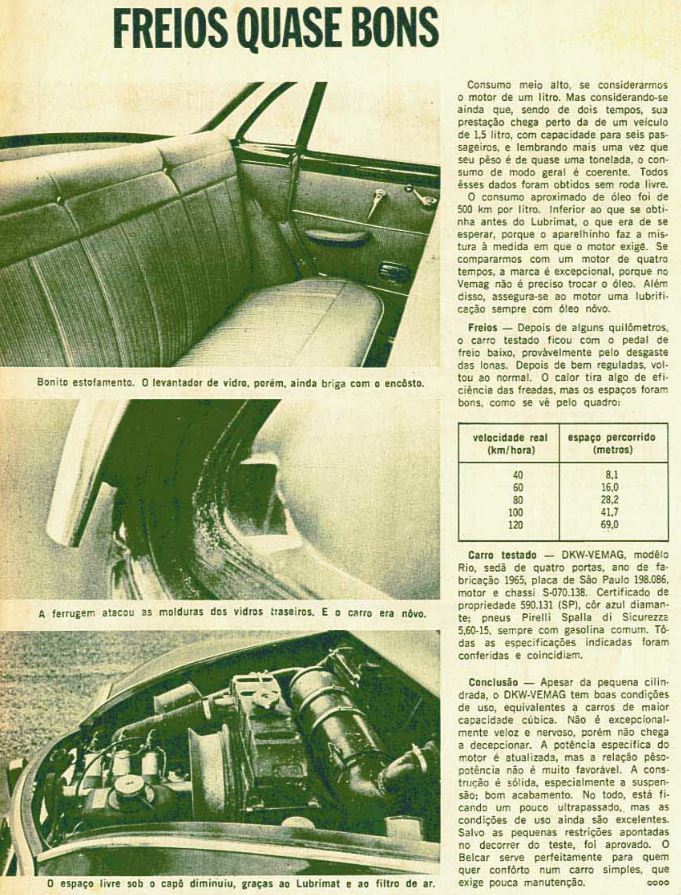

O DKW Belcar já tinha motor 1.0 de três cilindros refrigerado a água. Mas era um dois-tempos, que exigia um pouco de óleo junto com a gasolina para lubrificar o motor.

Pelo menos em seu teste derradeiro, em 1967, o Belcar S já tinha o sistema Lubrimat. Havia um reservatório de 3,5 litros próprio para o óleo de motor dois-tempos ser misturado automaticamente.

No teste, Marazzi relata que cada litro rendia cerca de 400 km, menos que os cerca de 600 km estimados pela DKW. A imprecisão do sistema levava muitos proprietários a misturarem o óleo na gasolina durante o abastecimento, como se fazia nas versões mais antigas.

Ainda assim, o chassi do Belcar deveria receber graxa a cada 1.500 km (intervalo mais comum entre os carros da época). Já o lubrificante do câmbio seria substituído em intervalos de 10.000 km.

O motor V8 2.5 EmiSul de um Simca Esplanada, lançado em 1966, entregava 140 cv (SAE). Mas exigia troca do óleo do motor a cada 1.500 km, do filtro de óleo a cada 4.500 km e do óleo do câmbio a cada 9.000 km.

Troca de filtro de ar é algo mais recente. O mais comum à época era que o filtro fosse banhado em óleo. No caso da Chevrolet C-1416 (que passaria a se chamar Veraneio em 1969) o filtro levava óleo SAE 50. Era diferente do SAE 20 do motor (trocado a cada 6.000 km) e do SAE 90 do câmbio. Um óleo para cada coisa.

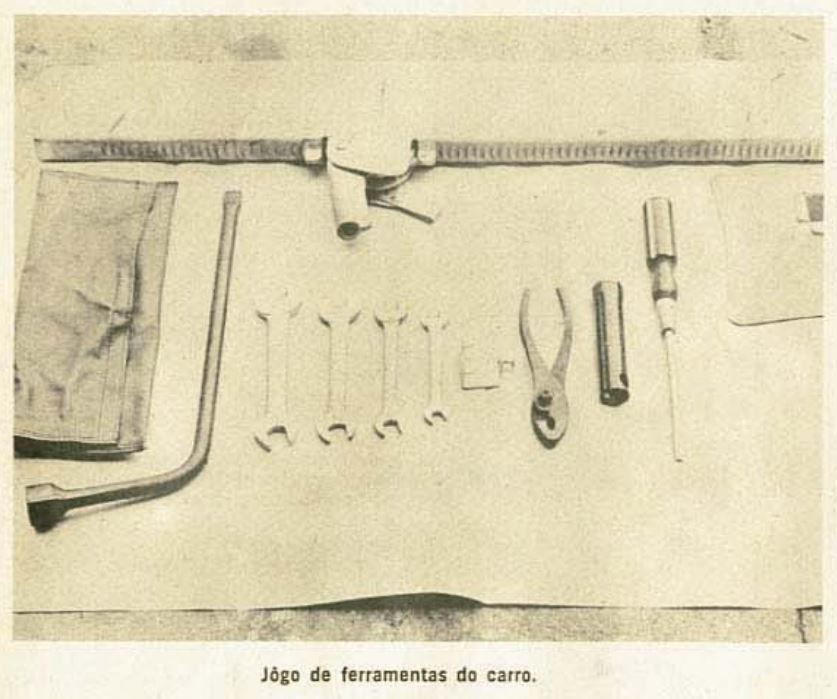

Ficar atento a todos estes intervalos de serviço era pouco. Conhecer um pouco de mecânica era algo até mesmo esperado do motorista, que muitas vezes tinha à disposição um kit de ferramentas que vinha com o próprio carro.

Seria o básico para colocar uma peça que se soltou com a vibração, destravar o câmbio ou fazer ajustes na carburação. Não por acaso, a facilidade de alcançar peças do motor por vezes era elogiada ou criticada.

Também era de bom tom ter um ou dois platinados novos no porta-luvas. A peça que ficava dentro do distribuidor antecedeu a ignição eletrônica e podia queimar.

Sua boa regulagem era fundamental para o bom funcionamento do motor. A revista, inclusive, trazia os parâmetros de folga usados nos testes em suas primeiras edições.

Hoje, os intervalos de revisão variam entre 10.000 e 20.000 km ou por período de tempo, entre seis meses e um ano. E boa parte dos serviços se resume a troca de óleo do motor, dos filtros e verificação de algumas dezenas de itens.

Isso sem falar na garantia. Se hoje três anos é o padrão, no passado ela não passava de alguns meses. No Jeep Universal, eram seis meses ou 12.000 km.

A manutenção dos carros só começou a ganhar o formato atual com a chegada do Ford Galaxie 500, em 1969. O sedã nacional se destacou no teste por seguir os padrões de importados.

Isso também valia para a manutenção: o motor V8 4.5 só exigia troca do lubrificante a cada 10.000 km, mesmo intervalo para a graxa no chassi. E os serviços deveriam ser feitos em concessionária Ford.

Até os anos 1970 freios a disco eram raridade nos carros nacionais. O comum era ter freio a tambor nas rodas da frente e atrás, com circuito hidráulico sem servo-freio que nem sequer era cruzado para minimizar a mudança de trajetória nas frenagens. Isso valia, inclusive, para grandes sedãs como o próprio Galaxie.

Quando estreou, em 1968, o Chevrolet Opala não só se destacava pela carroceria monobloco (que dispensava a graxa), como também pelos freios a tambor auto-ajustáveis.

“(…) Isto é: não precisam de regulagem quando as lonas se desgastam. Basta que o motorista dê marcha à ré e freie bruscamente, para obter um ajuste automático”. Simples assim.

Mas isso não evitou ressalvas sobre o fading dos freios (outra constante daqueles tempos, por ser um problema inerente ao aquecimento dos freios a tambor).

Além disso, rendeu o conselho para a Chevrolet adotar os freios a disco dianteiros como padrão pelo menos nas versões com motor seis cilindros. O pedido foi atendido em 1970.

Novos, mas nem sempre imaculados

Problemas nos carros testados também eram recorrentes – e até esperados. Servem de retrato para lembrar como os carros novos eram entregues a quem tinha dinheiro para comprar um carro zero.

“Até os anos 1980, o carro já começava a enferrujar no pátio e chegava para testes já com pontos de ferrugem na lataria. Um carro guardado sempre em garagem apresentava ferrugem perfurante com 10 anos de uso”, conta Bitu.

Hoje, fabricantes costumam dar garantia de 10 anos para a carroceria e até mesmo em desmanches é difícil encontrar pontos de ferrugem em carros modernos. Exceções são raras.

A pintura, ainda do tipo Duco, não só perdia o brilho com facilidade como era mais frágil. No Dauphine, é possivel ver tinta saindo da região dos pedais em unidades com cerca de 3.500 km rodados.

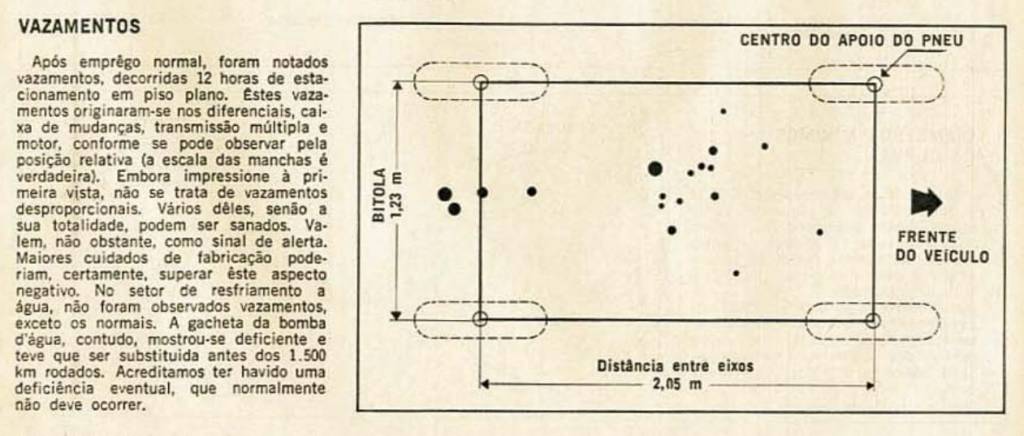

Vazamentos de óleos e fluidos eram tão comuns, principalmente nos utilitários, que havia gráficos com a localização e tamanho do vazamento após 12 horas com o carro parado. E isso era tratado com alguma normalidade.

Outro problema muito comum percebido nos testes era com a entrada de água e poeira na cabine.

As falhas, por vezes relacionada à montagem errada das vedações ainda na fábrica, também rendiam gráfico. Hoje é algo muito raro de se ver, mas às vezes acontece.

Se 60 anos atrás, uma volta com o carro poderia pôr à prova os conhecimentos mecânicos do motorista, pelo menos os defeitos poderiam ser resolvidos facilmente.

A confiabilidade dos carros atuais veio acompanhada de muita eletrônica e sistemas cada vez mais complexos. Ficou mais difícil conhecer a fundo nosso próprio carro. Ainda bem.

Não pode ir à banca comprar, mas não quer perder os conteúdos exclusivos da nova edição de Quatro Rodas? Clique aqui e tenha o acesso digital.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Nova geração do Jeep Compass 2026 terá design bem familiar; veja projeções

Nova geração do Jeep Compass 2026 terá design bem familiar; veja projeções Correio Técnico: posso mudar o câmbio do N para o D com o carro em movimento?

Correio Técnico: posso mudar o câmbio do N para o D com o carro em movimento? Fiat Idea do Papa Francisco era de locadora e é proibido de ser consertado

Fiat Idea do Papa Francisco era de locadora e é proibido de ser consertado Nissan Frontier se inspira nos chineses e vira picape híbrida anti-BYD Shark

Nissan Frontier se inspira nos chineses e vira picape híbrida anti-BYD Shark Chevrolet S10 100 Anos é série especial além do visual por R$ 325.690

Chevrolet S10 100 Anos é série especial além do visual por R$ 325.690