Hoje pode parecer difícil de acreditar, mas houve um tempo, mais precisamente no fim dos anos 50, em que motores com a potência dos atuais 1.0 eram capazes de proporcionar um bocado de emoção nas competições.

A combinação de pneus finos, preparação esmerada e, principalmente, raça e braço – e às vezes manha – da parte de pilotos e mecânicos podia fazer toda a diferença, a ponto de permitir que carros nacionais, equipados com motores pequenos, brigassem de igual para igual com monstros de até 400 cv, caso das carreteras, que usavam motores V8.

Logo depois, já no início dos anos 60, com a sedimentação da indústria automobilística no Brasil, o cenário nas pistas começou a se tornar menos amadorístico, mas nem por isso menos raçudo e romântico.

No Brasil, coube a Bird Clemente, hoje com 75 anos, a primazia de receber salário para correr de carro. Seu primeiro “emprego”, com direito ao benefício de ter um carro para uso particular, foi ao volante da equipe Vemag, sob o comando de Jorge Lettry. Mais tarde, seria convidado a fazer parte da lendária equipe Willys, chefiada por Luiz Antônio Greco, com direito a salário, algo inédito por aqui até então.

Bird se juntou a uma equipe qualificada de pilotos, que em sua maioria tiveram carreira internacional, como Wilson Fittipaldi Jr., Francisco Lameirão, José Carlos Pace e Luiz Pereira Bueno, além de Emerson Fittipaldi.

“Ser piloto era o sonho de todo menino numa época em que não havia segurança nenhuma. Estávamos atrás de adrenalina”, diz Bird. Escondido dos pais, Bird começou a frequentar Interlagos com seu colega do curso de agrimensura do Mackenzie, Tito Lívio Martins, irmão do Eugenio Martins, piloto já consagrado nas pistas e que seria responsável por sua primeira grande oportunidade no automobilismo.

Chegava dirigindo um Volkswagen 1951, e foi com esse carro que recebeu os primeiros ensinamentos de pista de Jorge Lettry, já figura influente do automobilismo nacional e que o convidou para um passeio no pico de Itatiaia. “Tire esse pé do pedal da embreagem, não é assim que se faz. Olha o jeito como você está segurando o volante, está tudo errado, você fica chacoalhando. Não mexa, espere primeiro o carro lhe dar o sinal, para só então corrigir”, bradava Lettry com seu característico tom entre o incisivo e autoritário.

“Ele passou a ser um guru para mim, dentro e fora da pistas”, diz Bird. A estreia em provas oficiais foi nas Mil Milhas de 1958, em parceria com o também iniciante Luiz Pereira Bueno. Mas a oportunidade profissional nas pistas veio nos treinos para as Mil Milhas de 1960.

Eugênio Martins ia correr em parceria com Christian Heinz, já um ídolo do automobilismo brasileiro, com o carro da Serva Ribeiro, maior concessionária Vemag do Brasil. Por causa de um desentendimento com o chefe, Jorge Lettry, Heinz abandonou o posto, abrindo a oportunidade para que Bird fizesse dupla com Eugênio.

“Nesta curva você vem para dentro, aqui você chama no giro, ali você freia”, dizia Eugênio enquanto pilotava o DKW na volta que deram juntos pelo circuito de Interlagos. Quando chegou ao fim da reta, ele avisou que era para frear depois da placa de 50 metros.

“Quando chegou minha vez, fiz tudo o que sabia: andei no limite dos limites e, ao parar no box, soube que tinha baixado quase 1 segundo em comparação ao tempo conseguido por todos que estavam lá”, diz Bird. O feito o qualificou como piloto oficial da equipe de competição da fábrica, posição que lhe valeu vitórias em provas como Mil Milhas e 500 Quilômetros de Interlagos.

Não demorou para que Bird se transformasse na referência, no homem a ser batido. Sua marca registrada nas pistas era a forma com que fazia as curvas, atravessando o carro numa cinematográfica coreografia. Chamar a técnica de derrapagem controlada poderia até facilitar a descrição da manobra, mas não faria jus ao espetáculo e não justificaria os tempos obtidos pelo piloto. Selecionamos algumas histórias contadas pelo próprio Bird e que ilustram o que significava competir na época em que a eletrônica na pista estava restrita às transmissões de rádio e TV.

APERITIVO NA PICAPE E PASTEL NO AUDI

“Eugênio Martins, além de piloto, estava sempre envolvido em projetos de engenharia. Graças a todo esse engajamento, fui um dos primeiros a andar em um carro movido a álcool. Em 1972 eu já morava na Granja Viana, em Cotia, próximo a São Paulo, onde resido até hoje, quando chegaram Eugeninho e Chico Landi. Os dois estavam ansiosos para que eu andasse em uma picape Chevrolet com motor de quatro cilindros e câmbio de quatro marchas. Não percebi nada de mais, funcionava normalmente, não encontrava o motivo de tanta animação.

Foi quando Eugênio revelou que aquele carro era movido a álcool e me garantiu que aquele combustível era o futuro. Ele também fez os primeiros experimentos com o biodiesel. Em uma matéria para a TV, ele chegava a uma pastelaria com um Audi movido a diesel, abastecia o tanque com o óleo usado da fritura e saía andando normalmente.”

APAGÃO NO RETÃO

“Correr na neblina era uma questão de treino e coragem. Por isso eu passava noites inteiras na névoa de Interlagos. Chegava a igualar o tempo de volta com e sem neblina. Com visibilidade de 10 a 15 metros à frente, a tática era usar todas as referências disponíveis, e eu decorava todas as manchas no asfalto, postes e muros. Para melhorar ainda mais meu desempenho, meu DKW tinha um dispositivo secreto: um botão que acionava uma luz de freio falsa. Na hora da corrida, com o adversário na minha cola, eu dava uma ‘freada’ falsa no meio da reta… Outro truque era apagar os faróis, para conseguir ultrapassar sem do adversário. Considero que piloto não pode ter medo, mas na neblina confesso que tinha um receio: descer a reta de pé embaixo sem saber o que vinha pela frente. O mais difícil era dormir no dia seguinte ao da prova.”

ANDANDO SEM MOTOR

“Meu companheiro de equipe na Vemag, o Marinho [Mario César Camargo Filho], além de piloto era muito competente em desenvolver o carro. Ele tinha obsessão em procurar sempre a melhoria do equipamento, mexia com potência, óleos, freios. Pesquisava muito. Lembro- me de que uma vez teríamos de escolher um carro da frota da Vemag para uma corrida. Fomos para uma estrada que tinha uma longa descida. Ele desligava o motor, punha o câmbio em ponto morto e soltava o veículo. Aí ele cronometrava o tempo gasto para o percurso de cada carro. Nesse dia foram seis, e ele avaliava qual era o mais ‘solto’, qual rolava mais fácil, e fazia sua escolha. A diferença de um carro para outro era enorme. Enquanto todos se dedicavam à potência do motor, Marinho ia mais longe.”

INTENSIVO DE JAPONÊS

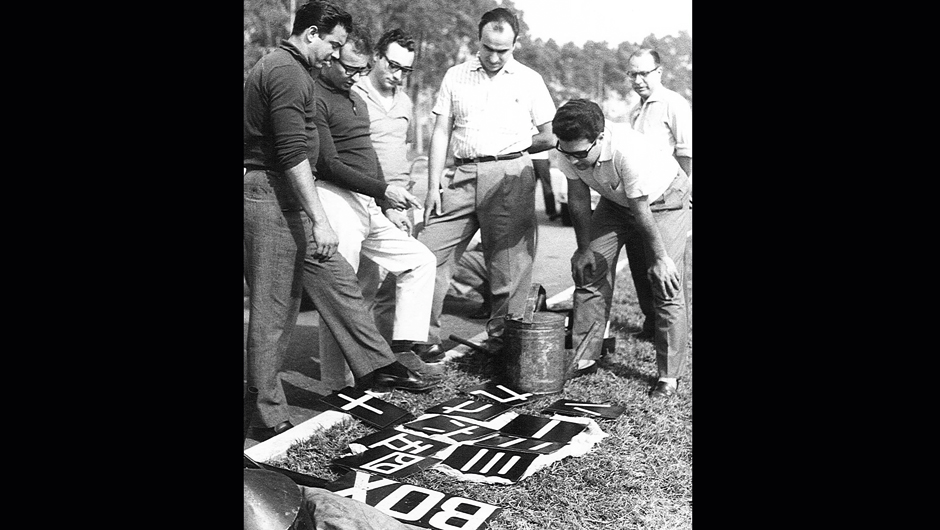

“No início dos anos 60, quando entrei para a Vemag, nós éramos os únicos que tínhamos estrutura de box. E o Jorge Lettry, como chefe de equipe, estava sempre às voltas com alguma ideia para ganharmos vantagem em relação aos concorrentes. Uma das mais originais foi quando fez seus pilotos aprender números em japonês. Para que os adversários não soubessem quais eram nossos tempos de volta, as placas exibiam ideogramas. Lettry colocou na grama do autódromo os números de 1 a 9 escritos em japonês e fez com que os decorássemos. A ideia parecia maluca, mas deu certo: ninguém mais sabia o tempo com que nós virávamos.”

ME EMPRESTA O CARRO?

“Eu sempre fui muito amigo do Wilson Fittipaldi, pai do Emerson e do Wilsinho. Radialista famoso na época, seu filho tinha acabado de completar 18 anos e era louco por corrida de automóveis. Para sua primeira corrida, ele pediu emprestado meu carro de uso, cedido pela Vemag, que era todo preparado como os de corrida. Fiquei em dúvida, afinal o carro não era meu. Por uma semana o menino não me deu sossego, de tanto que me incomodou para emprestar o carro. Acabou conseguindo uma outra carroceria e propôs retirar apenas as peças, supensão, barra, feixe de mola, enfim, tudo. Acabei cedendo e meu carro ficou escondido na casa dele, onde foi feita a transformação. E não é que ele ganhou as Mil Milhas de Brasília, sua primeira corrida? Ah, sim: estou falando do Wilsinho.”

EFEITO ALAVANCA

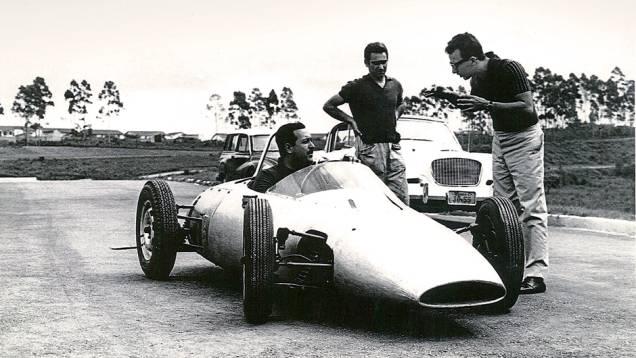

“Ao me apresentar no autódromo oficialmente como piloto da Willys, fiquei impressionado com o Interlagos amarelo que tinha o número 22. Era um show. Na minha volta de apresentação, andei tudo que eu pude e o Greco, que estava com o cronômetro, deve ter notado que eu já estava com um tempo bom. No Interlagos 22: pulverizando o tempo Ele pediu para eu tentar bater o recorde da pista, que era de 4 minutos e 6 segundos. Aceitei o desafio. Me atirei muito e realmente foi perigoso, mas consegui baixar 1 segundo, para delírio da imprensa e dos companheiros de equipe. Depois de uma semana, voltei à pista com o [piloto] Chico Landi, o diretor técnico e o Greco. Comecei a dar a volta no autódromo e descobri um jeito de baixar ainda mais o tempo. Na extinta curva da Ferradura, uma mais fechada, normalmente chegávamos em quinta marcha, freávamos e colocávamos a terceira. Com isso, o motor saía ‘esgoelado’ e tínhamos que esperar baixar a rotação para acelerar novamente. Minha tática era passar de quinta para quarta no início da curva, contorná-la em quarta e só no fim dela colocar a terceira. O motor não saía do limite de giro e eu podia pisar fundo. Assim, arrancava com tudo. Baixei o tempo para 4 minutos e 2 segundos.”

DEITA, ROLA E REBOLA

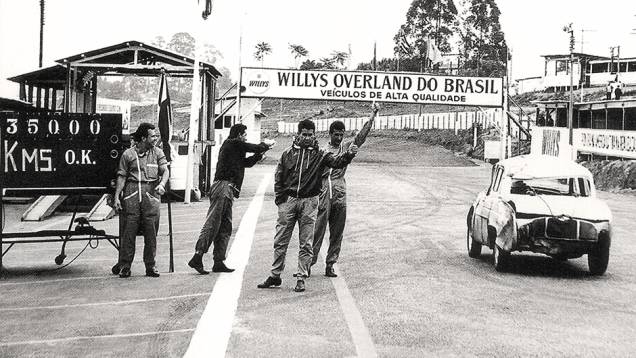

“A Willys fabricava no Brasil em 1966 os Renault Dauphine e Gordini, que tentavam concorrer com o Sedan VW. Eles eram mais leves e delicados, longe de ser resistentes, ao contrário do concorrente, o Besouro. Com o desafio de melhorar a imagem do pequeno sedã de quatro portas, o publicitário e jornalista Mauro Salles, responsável pela publicidade da marca, teve uma ideia brilhante: colocar um Gordini para bater o recorde mundial de resistência. A meta era rodar 50000 km sem parar, exceto para troca de piloto e pneus e para reabastecer. Para reforçar a seriedade da prova, um Gordini foi escolhido por sorteio na linha de montagem. Para um piloto profissional, poucas coisas seriam menos emocionantes que rodar pelo anel externo do antigo traçado de Interlagos acelerando o modesto motor de 845 cm3, ainda que a velocidade média fosse de 120 km/h. E não é que nessa prova passei a maior vergonha da minha vida? Simplesmente capotei o carro e quase pus a perder toda aquela operação caríssima. Ao fim do retão, na curva 3, o asfalto novo foi se desprendendo, formando um colchão de pedrisco. Uma pequena distração e perdi um pouco o trilho. O carro saiu de traseira, tocou o pequeno barranco e começou a capotar, dando várias voltas. Parecia que não ia parar mais. Por sorte caiu de pé, permitindo que eu reiniciasse a marcha. Com as rodas empenadas, o carro rebolava, mas consegui chegar ao box. No fim das contas, aquilo tudo foi até pitoresco. As rodas foram trocadas e nada da parte mecânica foi avariado, estava tudo intacto. O Gordini pôde sair para pista de novo, normalmente. A mancada teve seu lado positivo: ao lançarem a versão popular, deram ao modelo o sugestivo nome de Teimoso.”

Chevrolet aumenta garantia da correia dentada de Onix, Tracker e Montana

Chevrolet aumenta garantia da correia dentada de Onix, Tracker e Montana Ford Ranger Super Duty é a picape média que exigirá carta da categoria C

Ford Ranger Super Duty é a picape média que exigirá carta da categoria C Volkswagen revela novo Tiguan que será vendido no Brasil

Volkswagen revela novo Tiguan que será vendido no Brasil VW Polo terá nova reestilização e motores híbridos em 2025

VW Polo terá nova reestilização e motores híbridos em 2025 Por que tanta gente tem medo de correia dentada banhada a óleo?

Por que tanta gente tem medo de correia dentada banhada a óleo?